○相楽広域行政組合工事執行規程

昭和56年8月

制定

第1条 相楽広域行政組合(以下「組合」という。)の工事の執行に関しては、法令その他別に定めがあるものを除くほかこの規程による。

第2条 工事執行の方法は、直営及び請負とする。

第3条 次の各号の一に該当する工事は、「組合」の直営をもって執行する。

(1) 急施を要し請負に付す暇のないもの

(2) 請負契約を締結することができないもの

(3) 請負に付することが不適当と認められるもの

2 直営工事執行の手続については、別に定めるところによる。

第4条 請負工事は組合財務規則(以下「財務規則」という。)の定めるところにより一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により請負人を定めて執行する。

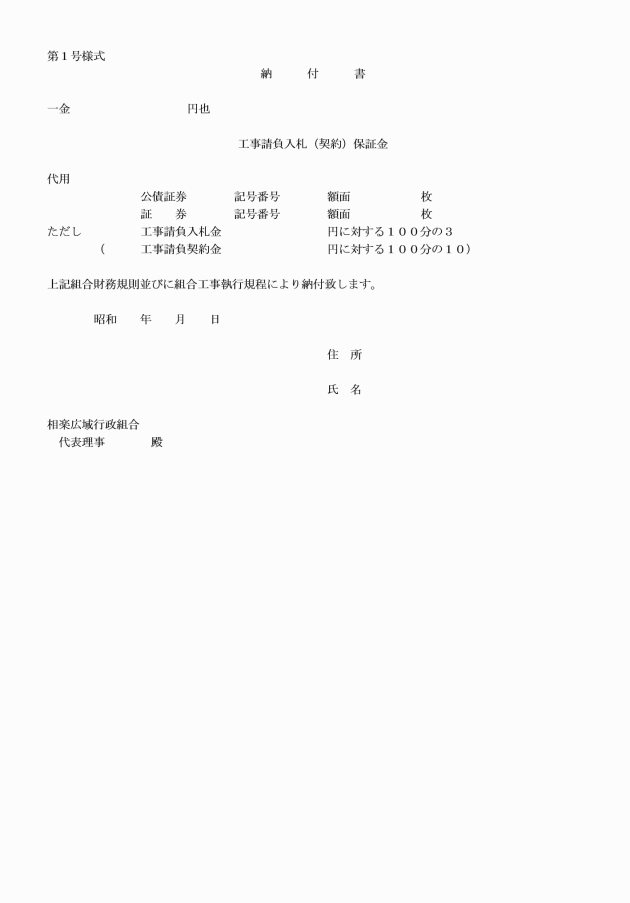

第5条 財務規則第105条の入札保証金は入札時に、財務規則第122条の契約保証金は契約締結時に納付書(第1号様式)を添えて差出さねばならない。

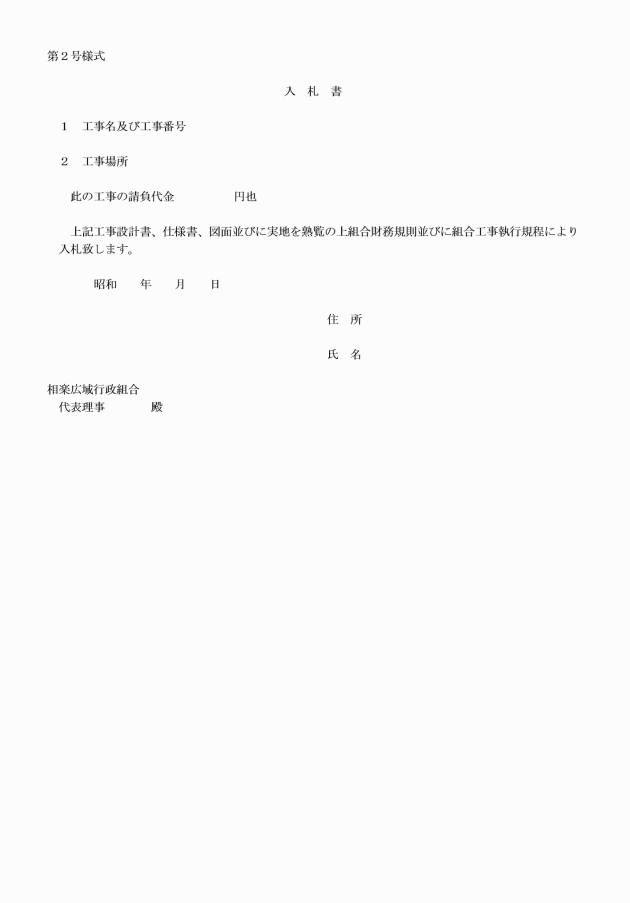

第6条 競争入札に参加した者(以下「入札人」という言は、入札書(第2号様式)に工事費内訳明細書を添えて差出さなければならない。ただし、軽易な工事の入札については、工事費内訳明細書を省略することができる。

3 代理人により入札をしようとするときは、入札書とともに委任状を差出さなければならない。

第7条 入札は郵便によって行うことができる。この場合にあつては、入札保証金及び納付書を添え、入礼書を書留郵便により入札期日までに差出さなげればならない。

第8条 入札人以外の名は、入札執行の場所に立ち入ることができない。

2 代表理事は、入札に際し不正行為があると認められる入札入の入札を拒否することがある。

第9条 入札人中予定価格の範囲内で最低金額の入札したものを落札人とする。ただし、設計付入札の場合は、設計及び入札金額により落札人を決定する。

2 代表理事は、必要があるときは前項の規定にかかわらず最低落札金額を予定し、これに達しない金額の入札を無効とすることがある。この場合にあつては入札人に対し入札前にこの旨を公表するものとする。

3 前2項の規定により改札の結果落札入がないときは、直ちに再入札を行うことがある。

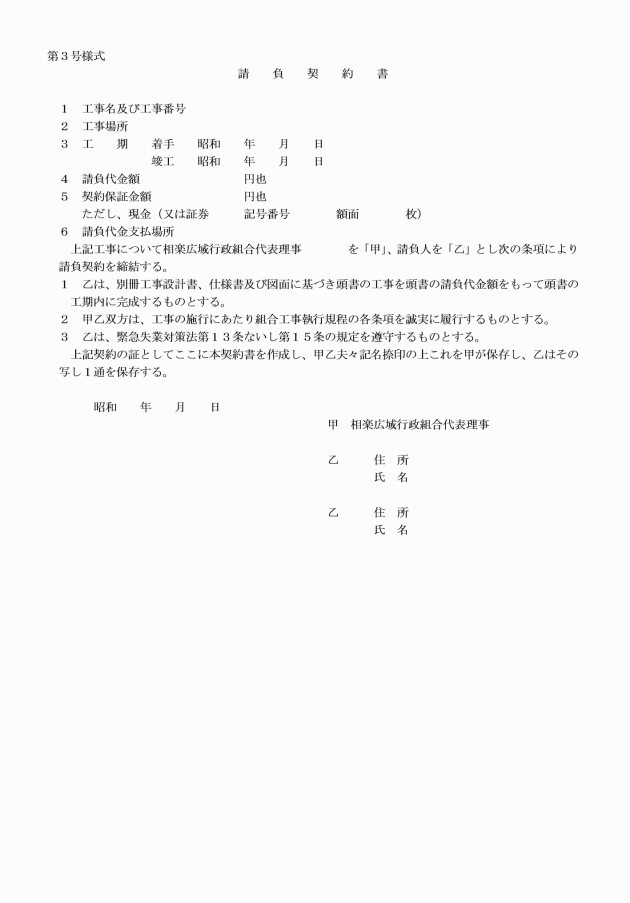

第10条 落札人は、落札の通知を受けた日から5日以内に代表理事と協議し、請負契約書(第3号様式)を作成しなければならない。

第11条 請負人は、工事工程表を作成し、前条の請負契約締結後3日以内に代表理事に提出しなければならない。ただし、軽易な工事については、これを省略することができる。

第12条 工事の施行に特許権その他第三者の権利の対象となつている施行方法を使用するときは、請負人は、その使用に関する一切の責任を負わねはならない。

第13条 代表理事は、請負人の工事施行につき監督又は指示を行わせるため監督員を選任する。

2 監督員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 第11条の工事工程表を調査し、その内容を工事施行に適合するよう調整すること。

(2) 工事の施行に立ち会い必要な監督を行い、又は第14条の規定による請負人の現場代理人に対し指示を与えること。

(3) 第14条の規定による請負人の現場代理人、主任技術者又は請負人の使用人労務者について、工事の施行又は工事目的物の管理に関し著しく不適当と認められるものがあるときその交替を請負人に対して要求すること。

第14条 請負人は、現場代理人及び主任技術者を定め、代表理事に届出なければならない。

2 前項の現場代理人と主任技術者は、兼任することができる。

3 請負人又は現場代理人は、工事現場に常駐し監督員の監督又は指示に従い、工事現場の取締及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。

第15条 請負人が工事に使用する材料は、使用前に監督員の検査を受け合恪したものでなければ使用することができない。

2 前項の検査の結果不合格と決定した材料については、請負人は遅滞なく引き取らなければならない。

3 請負人は、監督員の承認なくして検査済村料を工事現場から搬出してはならない。

第16条 請負人が使用する材料の中調合を要するものについては、監督員の立会いの上調合したものでなければ使用することができない。

2 請負人は水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することができない工事を施行するときは、特に監督員の立会いの上施行しなければならない。

第17条 代表理事は、請負人に対し器具機械を貸与し、又は材料を支給することがある。

2 前項の貸与品又は支給材料の品名、数量、材質及び引渡場所は、仕様書、その引渡しの時期は工事工程表によるものとする。

3 請負人は、貸与品又は支給材料を保管し、使用済の貸与品又は工事の完成変更若しくは契約解除に際して不用となつた支給材料があるときは、直ちに代表理事に返納しなければならない。

4 請負人は、貸与品又は支給材料を受領したときは、遅滞なく借用書又は受領書を提出しなければならない。

5 請負人の故意又は過失によつて貸与品又は支給材料が滅失又はき損し、若しくはその返還ができないときは、代表理事の指示する期間内に代品を納め、又は原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。

第18条 工事の施行が図面設計書又は仕様書に適合しない場合において監督員がその改造を要求したときは、請負人は直ちにこれに従わなければならない。

2 前項の改造を理由として請負代金を増加し、又は工期を延長することはできない。

第19条 工事の施行にあたり図面と工事現場の状態が一致しないとき、図面又は仕様書に誤膠若しくは脱漏があるとき、又は地盤等につき予期することができない状態が発見されたとき、請負人は直ちにその旨を監督員に通知し指示を受けなければならない。

第20条 代表理事は、必要があるときは、工事内容を変更し、又は工事を一時中止し、若しくはこれを打切ることがある。

第21条 前2条の場合において請負代金又は工期を変更する必要があるときは、請負人の請求により代表理事はその措置をとるものとする。

第22条 請負人は、天良の不良等その責に帰することのできない事由により工期内に工事を完成することができないときは、代表理事に対して工期の延長を求めることができる。

第23条 請負人は、災害防止等のため必要があるときは、工事既成部分材料等の保全のため臨機の措置をとらなければならない。

2 監督員が災害防止のため請負人に臨機の措置を求めたときは、請負人はこれに従わなければならない。

3 前2項の措置に要した経費の中代表理事と請負人の協議の上請負代金に含めることが不適当と認められるものについては、組合において負担することがある。

第24条 工事目的物の引渡前に工事目的物又は工事材料等について生じた損害及び工事の施行により第三者に及ぼした損害の補償については、請負人の負担とする。ただし、代表理事の責に帰する事由による場合の損害については、この限りでない。

第25条 天災その他不可抗力により工事の既成部分に損害の生じたときは、請負人は、事実発生後遅滞なくその状況を代表理事に報告しなければならない。

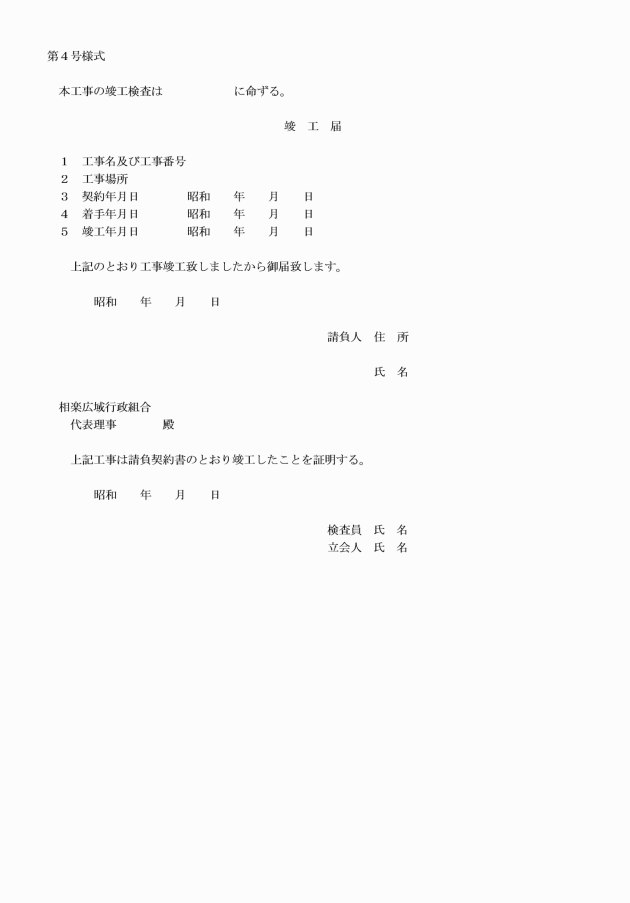

第26条 工事が完成したときは、請負人は竣工届(第4号様式)を代表理事に提出し、立会いの上検査を受けなければならない。請負人が検査に立会わない場合においては、検査の結果について異議を申し立てるてることができない。

2 前項の検査に合格しないときは、請負人は、遅滞なく改造又は補修を行い、再び検査を受けなければならない。この改造又は補修に要した日数は工事施行日数に通算する。

3 前2項の竣工検査に直接要する費用は、請負人の負担とする。ただし、工事の一部を取毀して検査を行い、その結果不合格の事由がなかつた場合においては、その部分の補修費用を組合の負担とすることがある。

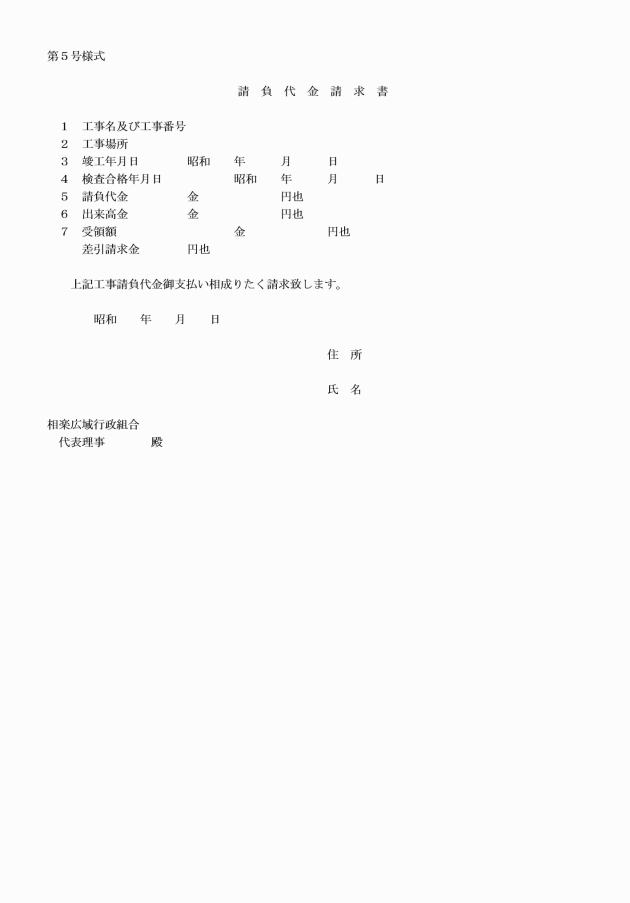

2 請求代金の支払は、前項の請負代金請求書提出の日から40日以内に行う。

3 代表理事の責に帰する理由により前項の請負代金支払期間が遅延したときは、請負人は日歩2銭7厘の割で遅延利息を請求することができる。

第28条 代表理事は、工事の一部が完成した場合その部分の検査を行し、合格部分の全部又は一部を使用することがある。

2 代表理事は、工事未完の部分についても請負人の工事施行に支障がない場合は、これを使用することができる。

3 前2項の場合代表理事は、その使用部分について保管の責を負う。

第29条 請負人は、工事完成前に既成部分に対する請負代金相当額の10分の8以内の仮払を請求することができる。

第30条 請負人は、工事目的物引渡の日から1年間工事目的物のかしを修補し、又はそのかしから生ずる損害について代表理事又は第三者に対し賠償の責を負う。ただし、別に代表理事が定める工事については、この期間を2年間とする。

2 天災その他請負人の責に帰することができない事由によるかしについては、前項の規定を適用しない。

第31条 請負人の責に帰する事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、代表理事は、遅延日数1日につき請負代金相当額の1,000分の1に相当する額の違約金を請負人から徴収する。

2 前項の違約金は、請負代金から控除する。

第32条 代表理事は、請負金額が次の各号の一に該当すると認めるときは、請負契約を解除することができる。

(1) 請負人の責に帰する事由により工期内に工事を完成する見込がないとき。

(2) 請負人がこの規程、請負契約又は建設工事に関する法令に違反し、工事の施行に支障があるとき。

2 前項の規定により請負契約を解除したときは、代表理事は、工事の既成部分を検査に合格したものに対し請負代金相当額を支払い、その引渡を受けるものとする。

3 第1項により契約を解除された請負人については、財務規則を準用する。

第33条 請負人は次の各号の一に該当する事由があるときは、請負契約を解除することができる。

(1) 第20条の規定による工事内容の変更のため当初の請負代金額が3分の2以上増減したとき。

(2) 第20条の規定による工事中止の期間が3箇月以上に達するとき。

第34条 この規程及び請負契約書に定めがない事項については、代表理事と請負人との協議により決定するものとする。

第35条 この規程又は請負契約の内容について疑義を生じ、又は請負工事の施行に関する債権債務について紛争が生じたときは、解決の斡旋を依頼するものとする。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和5年規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。