○相楽広域行政組合文書取扱規程

平成18年2月

制定

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、文書事務の適正かつ能率的な運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

2 文書の取扱いは、法令その他別に定めのあるものを除き、この規程の定めるところによる。

3 この規程において「文書」とは、組合主管の公文書、図書及び官報その他の公用文書をいう。

(文書の種類)

第2条 文書の種類は、おおむね次のとおりとし、その文例等については、別に定める。

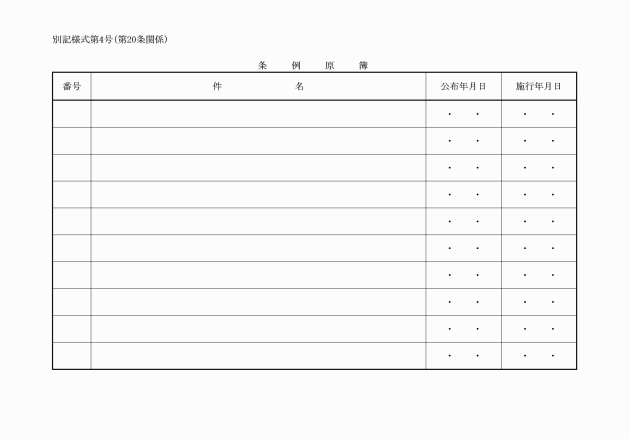

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によるもの

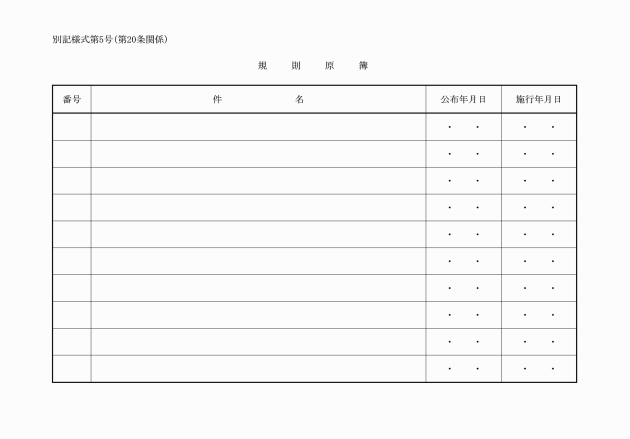

(2) 規則 地方自治法第15条の規定によるもの

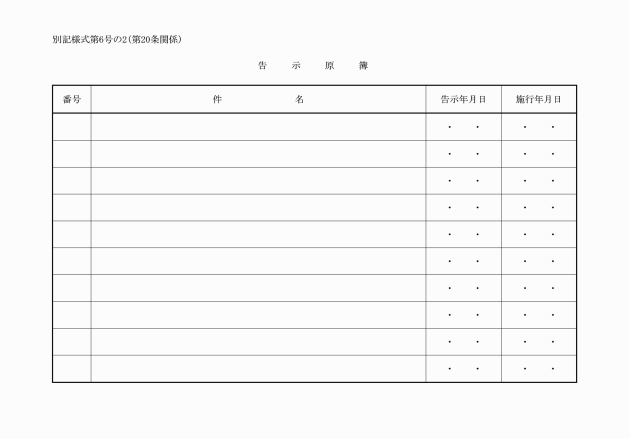

(3) 告示及び公告 管内に公示するもの

(4) 令達文書

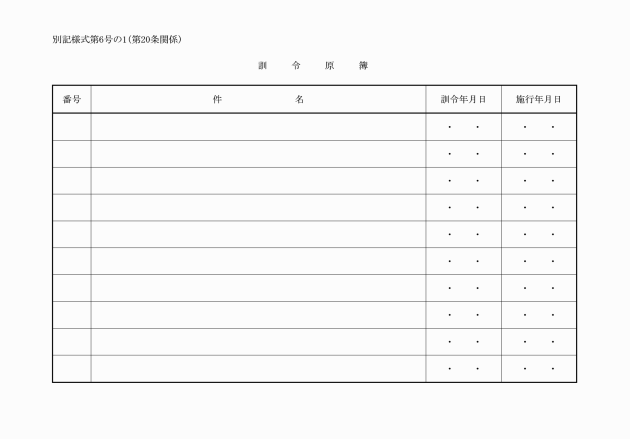

ア 訓令甲 職員一般に対して、事務処理又は服務等に関する一定事項について令達するもので、例規となるもの

イ 訓令乙 職員一般に対して、事務処理又は服務等に関する一定事項について令達するもので、例規とならないもの

ウ 達 団体又は個人に対して、その特定の行為又は不行為について令達するもの

エ 指令 申請又は願に対して、許可、認可(許可、認可しない場合も含む。)するもの又は具体的事実について指示命令するもの

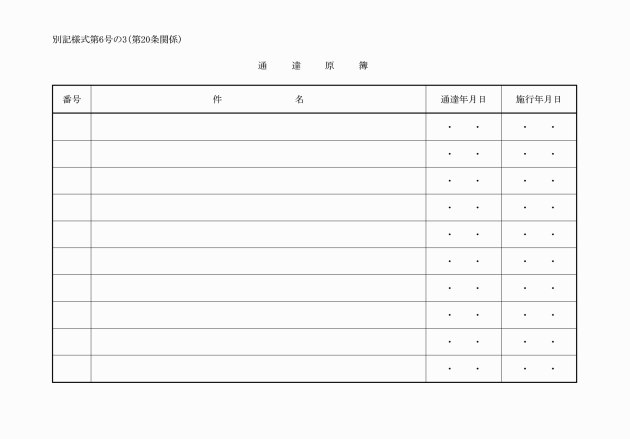

(5) 通達 指揮監督下にある所属機関又は所属職員に対し一定の行為を命じるもの

(6) 一般文書

ア 上申 上司又は上級機関に対し、意見又は事実を述べるもの

イ 副申 上司又は上級機関に進達する文書に意見を添えるもの

ウ 内申 上司又は上級機関に対し、主として人事関係の事項について、意見又は事実を述べるもの

エ 申請 許可又は認可を求めるもの

オ 伺 上司又は上級機関に対し、指揮を求めるもの

カ 報告 事務の状況その他を報告するもの

キ 届 一定の事項について届け出るもの

ク 進達 個人、団体等から受理した書類、その他物件を、上司又は上級機関に対し差し出すもの

ケ 願 一定の事項について願い出るもの

コ 通知 一定の事実又は意思を知らせるもの

サ 依命通達 上司から命を受けた特定事項を自己の名で発するもの

シ 協議 相手方の意見を聴くことを義務付けられている場合、その事実を相手方に知らせて了承を得ようとするもの

ス 照会 一定の事実について回答を求めるもの

セ 回答 照会に応ずるもの

ソ 依頼 相手方に対し行為を求めるもの

タ 送付 物品又は書類等を送るときに添えるもの

チ 証明 一定の事実を証明するもの

ツ 復命 上司から命ぜられた任務の結果について報告するもの

テ 辞令 任免、給与又は勤務を示すもの

ト 勧告 法令上定められた権限に基づいて、ある処置を勧め、又は促すもの

ナ 諮問 附属機関に対し、調査、審議等を求め、又はそれに基づく意見を求めるもの

ニ 答申 諮問に応ずるもの

ヌ 建議 附属機関が、代表理事に対し、意見又は希望を申し出るもの

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、すべて事務局長が中心となり、正確かつ迅速に取扱い、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

2 文書は、常に整理して、その所在及び処理経過を明確にし、紛失、盗難、損傷等を防止しなければならない。

3 重要文書は、非常災害時に容易に持ち出すことができるよう明示し、あらかじめ準備しておかなければならない。

4 文書は、法令その他別に定めがあるものを除き、関係者以外の者に閲覧又は謄写させ、若しくは庁外に持ち出してはならない。ただし、事務局長が、代表理事の承認を得たときはこの限りでない。

(文書処理の年度)

第4条 文書処理の年度は、別に定めがあるものを除き、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第2章 文書の収受及び配付

(収受及び配付)

第5条 組合に到達した文書(電報を含む。以下同じ。)は、すべて事務局において収受する。

(1) 親展文書は、直接あて名の者に配付の手続をとること。

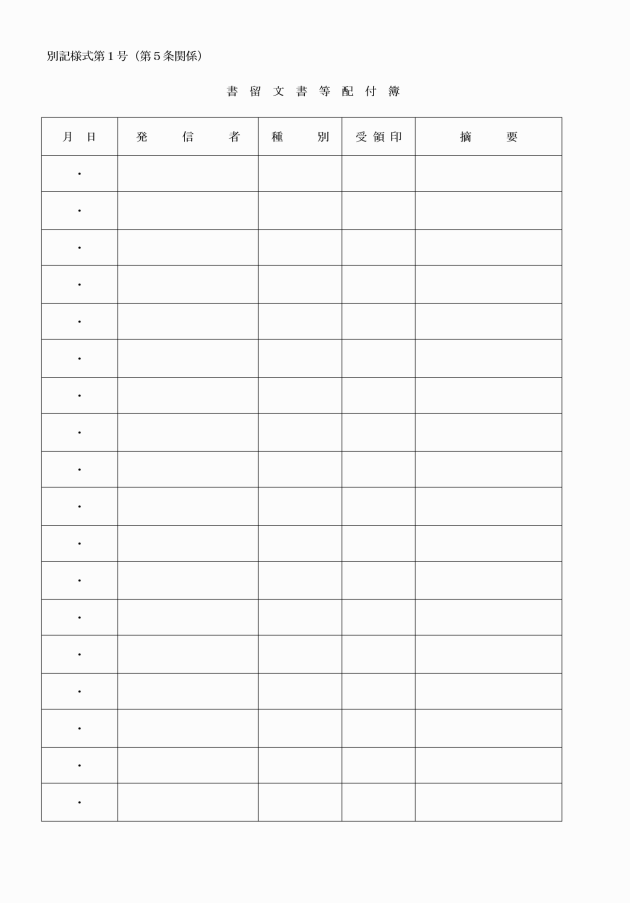

(2) 現金、金券等の書留文書は、書留文書等配付簿(別記様式第1号)に登録後、名あて人に配付し、その受領印を徴すること。

(3) 訴状、異議の申立て等特に到達の時刻が権利の得喪又は変更に関係する文書は、その封皮又は文書の余白に受付印(別表)を押印の上、併せて受領時刻を記載し、封皮を添付し、配付の手続をとること。

(4) 願書及びその他の文書で封皮を保存する必要があると認めるものは、これを添付すること。

(郵便料金の未納又は不足の処理)

第6条 郵便料金の未納又は不足の文書及び物品が到達したときは、発信者が官公庁であるとき又は公務に関し特に必要と認められるものに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受することができる。

(文書によらないものの取扱い)

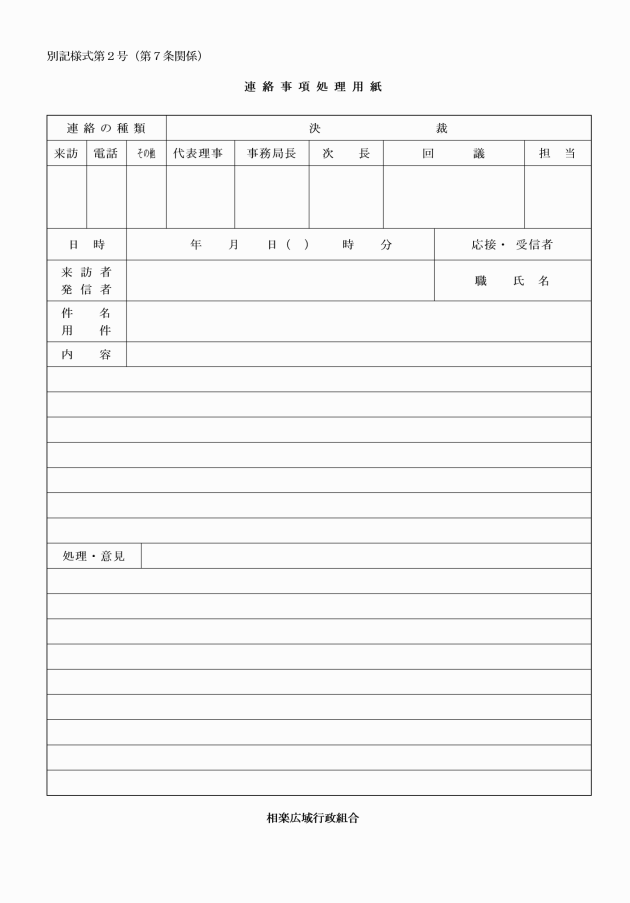

第7条 職員が直接電話又は口頭により受理した事項は、連絡事項処理用紙(別記様式第2号)にその所要事項を記入し、直接収受文書と同様の取扱いにより処理しなければならない。ただし、成文化の必要がないと認めるものはこの限りでない。

(親展文書の取扱い)

第8条 親展文書の配付を受けた職員は、閲覧後秘密文書を除き直接受領文書と同様の取扱いにより処理しなければならない。

2 代表理事あての親展文書の配付を受けた事務局長は、封緘のままあて名人に配付し、その閲覧を経た後、配付の手続をとらなければならない。

第3章 文書の処理

(文書の処理)

第9条 配付された文書は、事務局長が中心となり、絶えず迅速な処理に留意して、案件が完結するまで、その経過を明らかにしておかなければならない。

(処理期限)

第10条 配付を受けた文書の事務処理は、原則として5日以内とする。ただし、別に期限のあるものについては、所定の期日までに処理するものとする。

2 担当職員は、事務の性質上その処理が長期にわたるもの及び前項の期日内に処理することが困難なときは、上司と協議し、その指示を受けなければならない。

(処理の督促)

第11条 事務局長は、前条による処理期限を過ぎてもなお処理されない文書について毎週1回以上調査し、必要な指示及び措置を命じ、速やかに処理するよう指導しなければならない。

(事案の処理)

第12条 事案の処理は、すべて文書で行い、上司の決裁を受けなければならない。ただし、軽易なもの及びあらかじめ定められた方法により処理するものについてはこの限りでない。

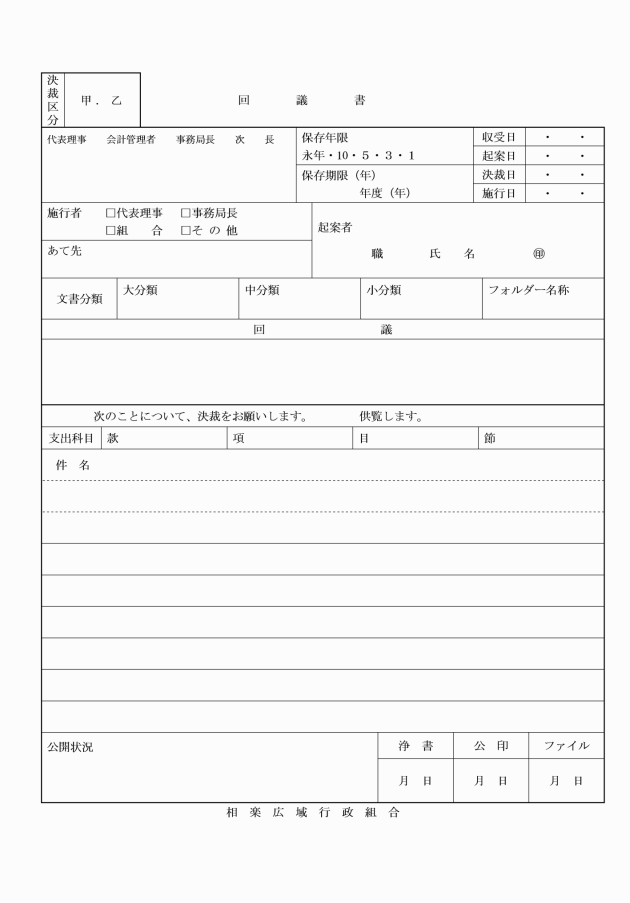

2 文書の起案及び回議は、すべて回議書(別記様式第3号)を用いなければならない。ただし、次に掲げるもので施行を要しないものはこの限りでない。

(1) 定例のもので、一定の簿冊等により処理できるもの

(2) 内容が軽易で、文書の余白で処理できるもの

(3) 別に定めのあるもの

(起案文の作成)

第13条 起案文の作成に当たっては、次の事項に留意して行わなければならない。

(1) 原則として、一事案ごとに作成すること。

(2) 標題、起案の理由、案の本文の順序によること。ただし、常例ある軽易なものは、起案の理由を省略することができる。

(3) 必要に応じ説明、経過及び根拠となる関係法規等を記載し、関係文書、資料等を添付すること。ただし、添付資料が小さい場合は、日本工業規格A4判大の用紙にのり貼付又は拡大複写して添付すること。

(4) 同一の事案で起案が重なる場合は、その完結に至るまでの関係書類を添付すること。この場合、日付の異なる2以上の、文書については、その日付が、その起案の発議の最も近いものから順を追って上から下に向かい一括するものとする。

(5) 経費を伴う事案については、予算との関係を明らかにすること。

(6) 施行期日のあるものは、余裕をもって起案し、必要な機会を失わないようにすること。

(7) 収受文書に基づいて起案した文書には、必ず収受文書を添付すること。

(回議書の作成)

第14条 回議書は、次の要領により作成する。

(1) 件名は、内容が容易に判明するよう明確かつ簡潔にすること。

(2) あて先は、機関名及び代表者名を記入し、経由を必要とするときは、経由先を明示すること。

(3) 当該文書における文書保存年限を相楽広域行政組合文書の保管、保存等に関する規程第6条の規定に基づき明示すること。

(文書の決裁区分及び順序)

第15条 文書の決裁区分は次のとおりとする。

(1) 甲 代表理事の決裁を受けるもの

(2) 乙 事務局長の専決により処理するもの

2 回議書は関係職員に回議し、事務局長を経て代表理事に提出する。

(特殊取扱い回議書)

第16条 特殊な取扱いを要するものには、その必要に応じ「秘」、「至急」、「親展」、「書留」、「内容証明」等その要領を摘要欄に朱書しなければならない。

2 「至急」の表示のある回議書については、その閲了及び回付を特に速やかにしなければならない。

3 「秘」の表示をした回議書又は機密に属する回議書は、書類入れ等に納め、他見に触れないようにしなければならない。

(持回り決裁の取扱い)

第17条 秘密又は特に重要若しくは特に急を要する回議事項については、担当者又は事務局長が書類を携え、又は口頭をもって回議し、決裁を受けるものとする。

2 急施を要するもの及び常例の手続を経る余裕のないものは、直ちに決裁を受けることができる。この場合、常例の手続は、直後速やかにこれを行わなければならない。

(事務局長の審査)

第18条 次の各号に掲げるものの回議書は、事務局長の審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則及び訓令甲

(2) 組合議会の議案となる文書

(3) 公示を要する文書

(4) 重要な契約

(5) その他代表理事の決裁及び事務局長の専決を要する文書で重要又は異例なもの

(決裁日)

第19条 代表理事の決裁した回議書及び事務局長の専決した回議書には、決裁年月日を表示し、担当者に返付しなければならない。

第4章 施行

2 公示を要する文書の記号は、その区分の上に組合名を冠することとする。

(1) 記号は、その年次の最後の字及び「相広」の番号は、文書整理簿に登録した番号とし、記号に続けて「第 号」をもって記入すること。

(2) 指令にあっては、その記号及び番号の左に「相楽広域行政組合指令」を付すこと。

(3) 達にあっては、その記号及び番号の左に「相楽広域行政組合達」を付すこと。

(4) 指令及び達の番号は、一連番号を付して施行すること。

(5) 同一事件で数回にわたって文書を発する場合は、処理完結にいたるまで当初の記号及び番号の右に、順次枝番号を付すること。

2 同一文書を同時に異なったあて先に発する場合は、番号の後に枝番号を付して区分することができる。

(文書番号の更改)

第22条 収受及び施行の各種文書に付する記号及び番号は、会計年度によるものを除き、毎年暦年によって改める。

(施行日)

第23条 施行文書には、第21条に規定する記号及び番号のほか、施行日を付さなければならない。

2 前項の施行日は、その文書を施行するため処理又は発送する年月日とする。ただし、原議において施行日の決定のあった場合は、この限りでない。

(施行者名)

第24条 文書の施行者名は、代表理事名をもってするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、それぞれに定める発信名を用いることができる。

(1) 軽易な事項にあっては、事務局名又は組合名若しくは事務局名

(2) 庁外からの本組合事務局長あて照会その他に対する回答文書にあっては、事務局長名

2 あて名は、発信者に対応するように、職名のみを用いる場合は職名を、職氏名を用いる場合は職氏名を記載するものとする。

(公印及び契印)

第25条 施行文書は、すべて公印を押印しなければならない。ただし、軽易な文書等で事務局長が必要でないと認めたものについては、省略することができる。

2 公印を使用する場合は、相楽広域行政組合公印規則(昭和56年8月制定。以下「公印規則」という。)第6条の規定により使用しなければならない。

3 施行の確認を必要とする文書は、原議と契印しなければならない。ただし、第1項の規定により公印を省略した文書、公印規則第7条第1項の規定に基づき公印の押印に代えて公印の印影を印刷した文書及び電送文書については、契印することを要しない。

(議案の取扱い)

第26条 議会の議決を要するものの原議については、議案を作成し、議案番号を付した後、事務局長に送付するものとする。

2 事務局長は、議案番号を一連番号をもって、議案番号簿(別記様式第7号)に登録するものとする。

(文書の発送)

第27条 文書の発送は、郵送とし、原則として料金後納の方法によるものとする。

2 照会、回答、通知等の文書で緊急に処理を要するもの(秘密に属するものを除く。)又は指定のあるものは、電送文書により発送することができる。

4 発送手続が終わったものには、原議に発送年月日を記入しなければならない。

(発送文書の査閲)

第28条 事務局長は、発送する文書及び物品の書式又は包装の体裁等について査閲し、最低料金による発送の方法及び特殊取扱の種類について適当な指示をするものとする。

(補則)

第29条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについて必要な事項は、代表理事が別に定める。

附則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(令和5年規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

受付印