○相楽広域行政組合職員服務規程

昭和56年8月

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、相楽広域行政組合における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第30条から第38条まで及び同法に基づく条例、規則において定める次の各号に掲げる事項を厳重に守らなければならない。

(1) 郡民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行に当っては全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(2) 新たに職員となった者は、相楽広域行政組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和56年8月制定)第2条の規定により、服務の宣誓をしなければならない。

(3) 職員は、その職務を遂行するに当って、法令並びに条例、規則及び規程に従い、かつ上司の職務上の命令に従わなければならない。

(4) 職員の職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(6) 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、代表理事の許可を受けなければならない。

(7) 相楽広域行政組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和56年8月制定)第2条の規定により承認を得た場合を除く外、勤務時間及び職務上の注意力のすべてを職責遂行のために用い、その責を有する職務にのみ従事しなければならない。

(8) 政党その他の政治団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように若しくはならないように、勧誘運動をしてはならない。

(9) 選挙運動に関与し、若しくは関与するようそそのかす行為をしてはならない。

(10) 同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又はその郡の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。またこのような違法な行為を企て、その遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおってはならない。

(11) 代表理事の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員及び職員等を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(事務運営)

第3条 職員は、事務の遂行に当たっては、常に職員相互の連絡協調をはかり、かつ合理的な計画をたて適確迅速に処理しなければならない。

(応対)

第4条 職員は、面接又は電話による応答に当たっては常に懇切丁寧に接しなければならない。

(願、届等の提出手続)

第5条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて任命権者あてに提出しなければならない。

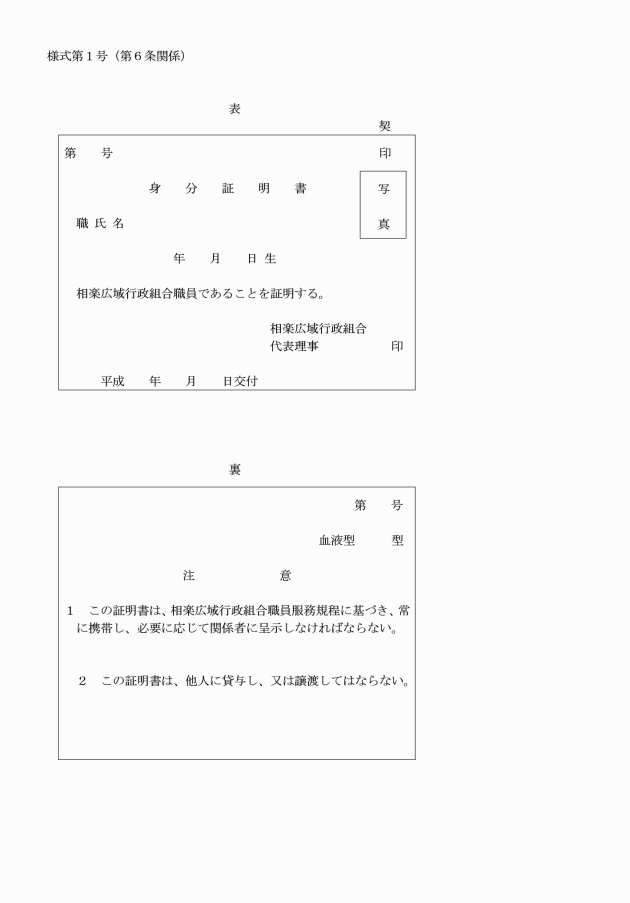

(身分証明書)

第6条 職員は、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 前項の身分証明書は、その者が職員となったときに交付し、その者が職員でなくなったときは、ただちに次長に返還するものとする。

3 職員は、身分証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 職員は、身分証明書の記載事項に変更が生じたときは、その理由を記載した書面に当該身分証明書を添附し、次長に届け出て、その訂正を受けなければならない。

5 職員は、身分証明書を亡失又はき損したときは、その理由を記載した書面により次長を経由して、代表理事に願い出てその再交付を受けなければならない。

(研修)

第7条 職員は、研修その他教育を受ける機会を与えられた場合は、全力を傾注して知識、技能等の修得に努め、かつ、その成果を職務遂行に役立てなければならない。

(出勤簿)

第8条 職員は、勤務したときは、自らタイムカードを押すこととし、自筆での記入はできない。また、他人のタイムカードを押してはならない。

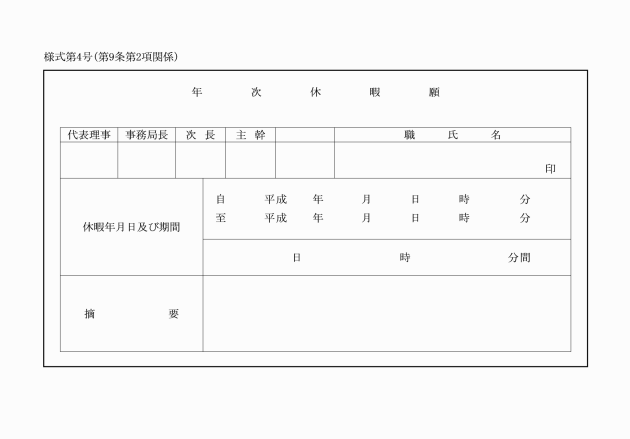

2 職員は、年次休暇をとろうとするときは、年次休暇届(様式第4号)により事前にその届出をしなければならない。

(勤務時間中の離席)

第10条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に離席を要するときは、次長又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(一時外出)

第11条 執務時間中において職員が、公務のため又はやむを得ない事情のため一時庁外に出ようとするときは、その用件、所要時間、帰庁予定時刻などを次長に申し出てその承認をうけなければならない。

(物品の整理保管)

第12条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(重要書類の保管及び表示)

第13条 重要書類は、保管庫に納めて見易い場所におき、朱色で「非常特出」の表示をしておかなければならない。

(服装等)

第14条 職員は、常に服装等の清潔端正を保ち、かつ、職場の環境を整とんして置かなければならない。

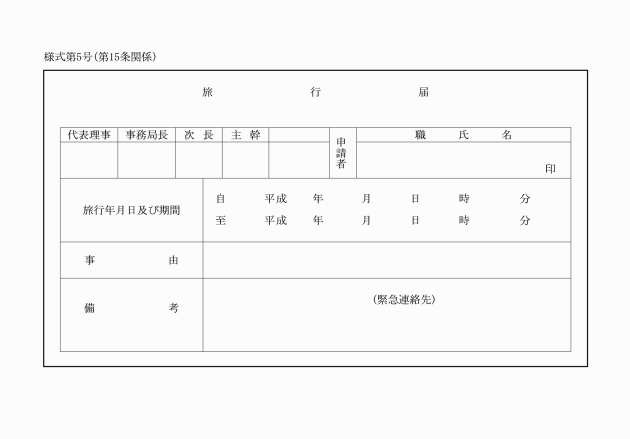

(旅行届)

第15条 職員が私事のため3日以上にわたり旅行しようとするときは、その理由、期間、行先を記した旅行届(様式第5号)を提出しなければならない。

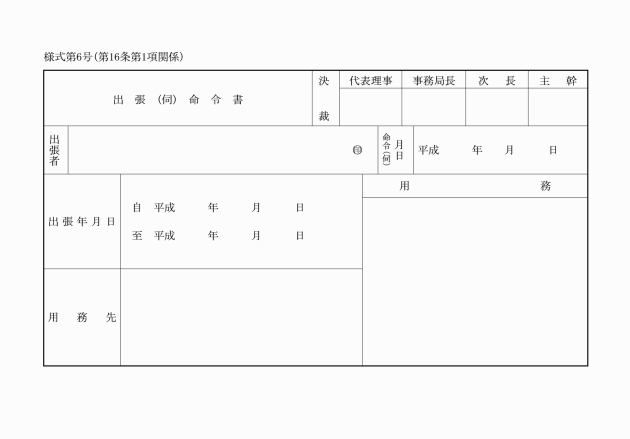

(出張)

第16条 出張を要するときは、出張命令書(様式第6号)により上司の決裁を受けなければならない。

2 出張先において予定を変更しようとするときは、速かに出張命令権者の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、事後承認をもって足る。

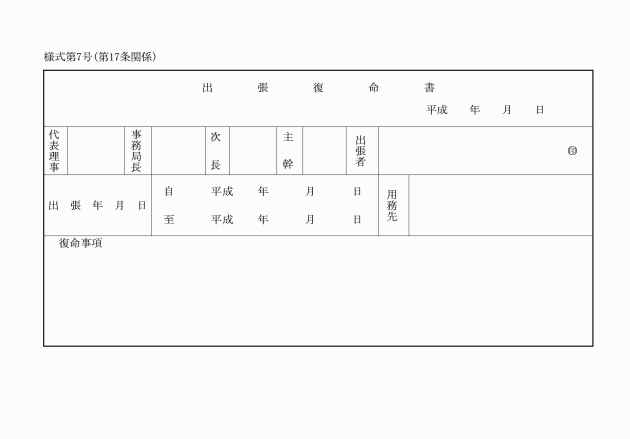

(復命)

第17条 出張中に取り扱った事務のてん末は、帰庁後直ちに復命書(様式第7号)をもって、その要領を復命しなければならない。ただし、軽易なものについては、口答をもってすることができる。

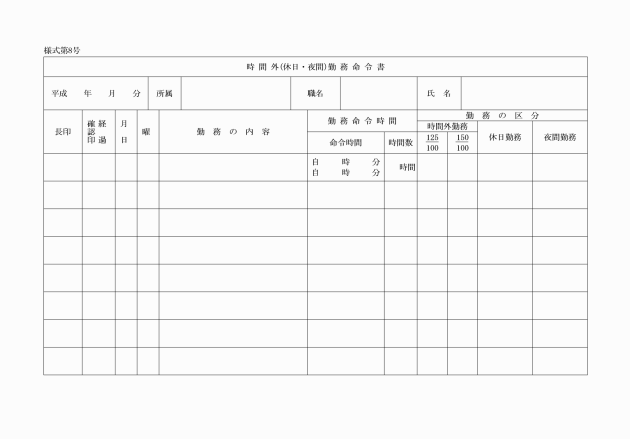

(時間外勤務命令等)

第18条 職員に、時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外(休日・夜間)勤務命令書(様式第8号)により行うものとする。

(事務の引継)

第19条 退職、休職、転任等の場合には、5日以内に担当事務を後任者又は任命権者の指定するものに引継がなければならない。

2 出張、休暇及び欠勤等の場合において担任事務の処理について必要な事項があるときは、その旨を次長に申し出、関係職員に引継がなければならない。

(赴任)

第20条 新たに職員となった者は、その通知を受けた日から5日以内に赴任しなければならない。

2 特別の理由により前項の期間内に赴任することができないときは、任命権者の許可を受けなければならない。

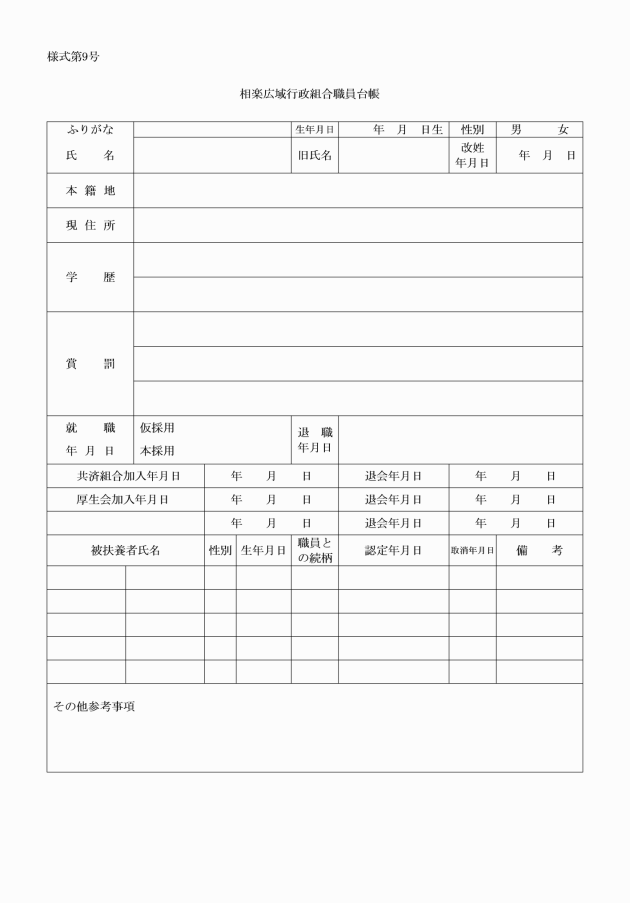

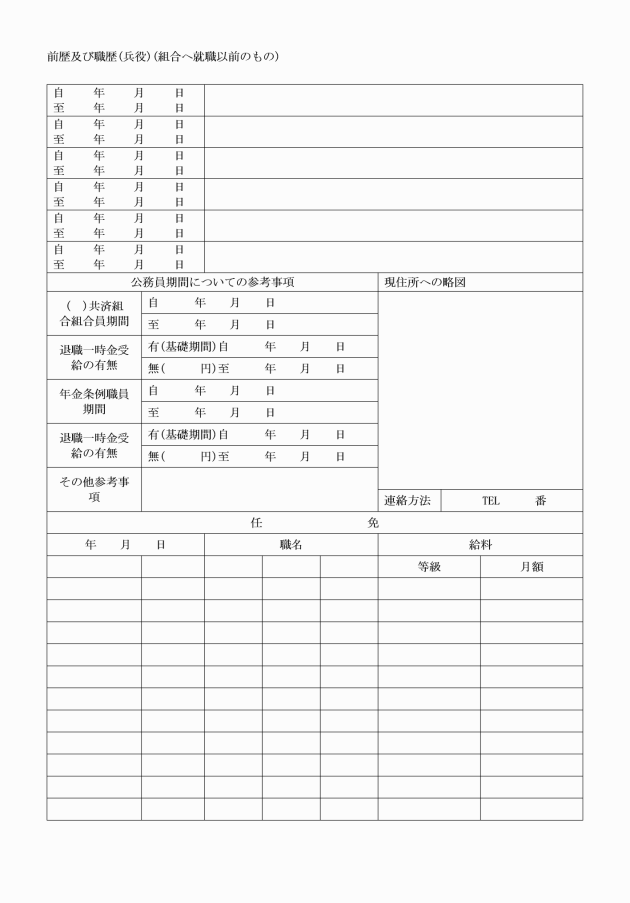

(履歴書の提出)

第21条 新たに職員となった者は赴任後5日以内に職員台帳(様式第9号)を次長に提出しなければならない。氏名の変更、住所の移転、移籍、学歴資格、免許の取得の場合も同様とする。

(事故報告)

第22条 次長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を事務局長に報告しなければならない。

(退庁)

第23条 職員が退庁しようとするときは、文書類は所定の保管庫に納め事務用品を整理整とんし、机の上には、文書物品を置かないようにしなければならない。

(火気取締り)

第24条 次長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第25条 次長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第26条 各室の最後の退庁者は、退庁の際、その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消燈を行った後、室の鍵を管理人に引継がなければならない。

(執務時間外の登庁)

第27条 執務時間外に臨時に登庁した者は、退庁のときは、火気に注意し、その取締を管理人に引き継がなければならない。

(非常心得)

第28条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。

附則

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

附則(平成元年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成16年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年5月1日から適用する。

附則(令和5年規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表 略